« J'ai fait toute la guerre. Jamais je n'ai vu la mort d'aussi près ». L'homme qui s'adresse ainsi au journaliste de Ouest-Éclair est cultivateur au village du Poncet à Lanhélin. Il se dénomme Jean Peuvrel. En ce 25 avril 1937 , la nuit tombe. Le cultivateur termine tranquillement son dîner. Soudain il entend une voix qui l’appelle. C’est celle de sa voisine d'en face, Mme Desrées : « Jean, viens voir un peu ». L'homme s'approche et voit sa voisine au milieu de la route . « Ernest veut me tuer » lui dit elle. « Pensez-vous !» répondit-il en avançant vers elle.

« Ça y est. Je suis tuée ! »

« Ça y est. Je suis tuée ! »

Soudain il aperçoit Ernest Desrées sur le pas de sa porte qui fait un pas en arrière en le voyant. « Va t'en » lui crie le mari de sa voisine. Celui-ci se retire dans sa maison. Orinthe Desrées se précipite vers la porte pour essayer d'enfermer son mari. Ernest l'en empêche. Elle recule sur la route, une détonation retentit. L'épouse se tourne vers Jean : « Ça y est. Je suis tuée !» et elle s'effondre dans les bras du fermier, l' éclaboussant de son sang.

Un autre voisin, alerté par la détonation, accoure et s'empare de l'arme du crime afin d'empêcher un autre malheur. Ernest Desrées se roulait sur le corps de sa femme, étendu, sanglant sur la route, en lui criant « Pardon. Pardon. » . Il transporte lui même son épouse dans la maison afin de lui faire prodiguer des soins. Deux médecins ne peuvent que constater le décès de la pauvre femme, atteinte en plein cœur .

Alertés par le maire de Lanhélin, M. Herbert, les gendarmes de Combourg trouvent l'homme sanglotant auprès de la dépouille de sa femme allongée sur la table de la cuisine . Dans un état d'ébriété, l'interrogé, âgé de 47 ans, affirme ne se souvenir de rien et avoir agit sous un coup de folie.

Quels sont les ressorts de cette affaire ? Pourquoi un ouvrier carrier aussi réputé qu’Ernest Desrées en est il arrivé à une telle extrémité ?

Selon Ernest,c'est la folie qui a armé son bras et il indique aux gendarmes de Combourg ne se souvenir de rien. Avant d'être incarcéré à Saint-Malo celui-ci aurait déclaré « Faites-lui faire un beau cercueil, je lui dois bien cela ». Rien ne laissait présager qu'un maître carrier de sa trempe, de l'avis de tous courageux et non violent , en arrive à cette extrémité.

Un ouvrier exemplaire

Un ouvrier exemplaire

Ernest Célestin Auguste Desrées naît à Bonnemain le 30 mars 1890 . Il est le fils de François Desrées, cultivateur aux Bordes à Bonnemain et de Marie Chevrel , ménagère ( mariés le 27 novembre 1870 dans cette même commune).Il fréquente d'abord l'école de Lanhélin puis celle de Bonnemain. A 11 ans il quitte les bancs de « la communale » et s'emploie comme domestique agricole quelques mois chez un monsieur Hamon. Ensuite il œuvre comme tailleur de pierre à la carrière Hignard à Lanhélin puis retourne 18 mois comme domestique de ferme chez M. Hamon. En 1911 il effectue son service armé au 47 ème régiment d'infanterie à St Malo. Libéré de ses obligations il retourne chez M. Hignard comme tailleur de pierres.Il est mobilisé en 1914 mais est blessé au genou gauche d'un coup de sabot de cheval en novembre de la même année.

En 1916 il est déclaré inapte trois mois pour « varices accusées des deux jambes ». Il est fait prisonnier le 9 septembre 1917 et libéré le 21 janvier 1919. Il retourne chez M. Hignard et se marie avec Clémentine Rouxin (ou Roussin) , couturière le 23 novembre 1920 (née le 3 septembre 1886). A cette époque il est tailleur de pierre demeurant au Noizil à Bonnemain. Il reste chez Hignard jusqu'en 1924. En 1929 il perd un œil dans un accident du travail. On ne sait pas quand intervient le décès de son épouse mais Ernest trouve un emploi de tailleur de pierre à à Saint-Brice en Coglès en 1930. C'est là qu'il fait la connaissance d'Orinthe Chauvin qui était veuve en seconde noces.

Mariée à 15 ans

Mariée à 15 ans

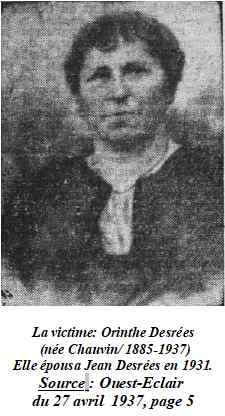

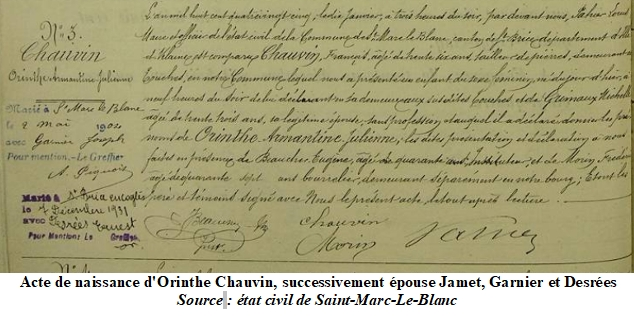

Orinthe Amandine Julienne naît le 9 janvier 1885 au village des Touches à St Marc le Blanc à la frange sud du Coglais . Elle est la fille de François Chauvin (1848-1926) , tailleur de pierre et de Michelle Grimaux (1852-1918), sans profession au moment de la naissance d'Orinthe puis femme de ménage. Orinthe se marie précocement à l'âge de 15 ans le 26 novembre 1900 à Saint Marc le Blanc avec Jean-Marie Jamet ,tailleur de pierre de 22 ans (lui même fils de charpentier). Elle était couturière et se retrouve veuve tout aussi précocement à l'âge de 16 ans lors du décès de son époux le 4 juin 1901.

Elle se remarie le 2 mai 1904 avec Joseph Pierre Garnier (né en 1879 à St Marc le Blanc), également tailleur de pierre à St Marc le Blanc dont elle aura trois fils: Joseph (1905-1970), Francis (1907-1969) et René (1909-1986). A une date indéterminée, Orinthe se retrouve une deuxième fois veuve. Elle est propriétaire de deux maisons à Saint-Brice en Coglès . C'est dans cette commune qu'elle rencontre Ernest Desrées, lui même veuf et … tailleur de pierre, venu de Lanhélin. Le couple convole le 7 décembre 1931 à Saint-Brice-En-Cogles .

De nombreuses querelles

Les époux quittent la commune en 1932 pour s’installer à Lanhélin où Ernest possède une petite maison. Il est également propriétaire d'une bâtisse à Combourg et d'une propriété de deux hectares. Les époux ont donc du bien.

Ayant perdu un œil en 1929, Ernest a de plus en plus de mal à exercer sa profession, ce qui le pousse à arrêter de travailler en 1934. L’excellent et courageux carrier se trouve désœuvré et cherche consolation dans la consommation abusive d'alcool d'autant plus qu'il reproche à son épouse de faire des dettes et de dilapider l'argent et ... surtout le sien...

Le ressentiment s'installe et les disputes deviennent fréquentes au sein du couple jusqu'à cette fatale querelle du 25 avril 1937...

Ancien contremaître carrier, Ernest Desrées passe donc pour avoir été l'un des meilleurs tailleurs de granit de la région. Par son travail, il était arrivé à s'assurer une large aisance. Seulement dès le début de son remariage avec Orinthe Chauvin,deux fois veuve, éclatent des querelles d'intérêt. Ernest reproche à sa femme de vouloir l’obliger à vendre son bien pour ouvrir un commerce dont les héritiers auraient été « ses garçailles » (les trois fils) qu'Orinthe a eu de son précédent mariage avec Joseph Pierre Garnier.

Il est vrai qu'Ernest avait déjà épongé les dettes de sa femme qui n'avait pas fini de payer les deux maisons qu'elle possédait à Saint-Brice en Coglès. L'arrêt de son activité professionnelle en 1934 n'arrange pas la situation et depuis Ernest développe un penchant pour la boisson que ne supporte plus son épouse qui l'avait déjà quitté une quinzaine de jours cette même année.

Vente mobilière

Vente mobilière

C'est d'ailleurs l'élément déclencheur du drame de ce soir du 25 avril 1937. En effet, au cours du repas du midi, une querelle éclate entre Ernest et Orinthe. L'époux désire se rendre à une vente mobilière à Bonnemain dans l’après-midi, ce qu' Orinthe ne souhaite pas, pensant que c'était là pour son mari une occasion de rencontrer du monde et de boire quelques bolées.La découverte par sa femme de deux bouteilles d'eau de vie derrière une pile de linge n'aide pas à apaiser le conflit.

Cependant le couple se réconcilie et va à la vente sous la promesse qu’Ernest se tienne bien … ce qui ne fut pas apparemment le cas. Las du comportement de son mari, Orinthe lui annonçe le soir même, vers 20 heures, qu'elle le quitte, non sans avoir tenté de délester ses poches de quelques billets, ce qui déclencha la querelle fatale. Peu de temps après Orinthe sort de chez elle, appelle à l'aide son voisin, Jean Peuvrel et s'écroule sur la chaussée , abattue d'un coup de fusil par son mari.

Le procès

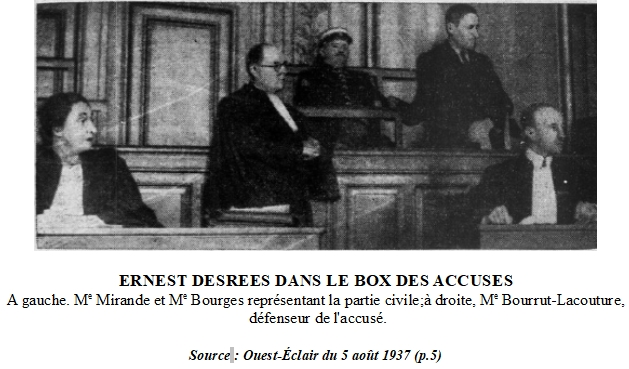

Le procès en Assises se déroule le 4 août 1937 à Rennes. Ernest Desrées s'y présente habillé d'un complet noir, rasé de près. Les débats mettent en exergue un couple sans histoire, lui bon voisin, très travailleur, économe, qui certes taquinait la bouteille mais n'était pas violent ; elle, était vue comme une bonne ménagère. L'avocate des trois fils d'Orinthe montre Desrées comme un avare et sa femme comme une personne docile, économe, travailleuse, la meilleure des épouses et des mères.

L'avocat de Desrées, Maitre Bourrut-Lacouture, demande aux douze jurés de faire œuvre de bonne justice. Bénéficiant des circonstances atténuantes, Ernest Desrées est condamné à cinq ans de réclusion. Une fois sa peine effectuée, il se marie le 21 avril 1945 à l'âge de 55 ans pour la troisième fois avec Anne Marie Joseph LEFOUR à Lanhélin.

Lundi 12 novembre 1928. Dans une salle de l'ancien Parlement de Bretagne s'ouvrent les débats de la Cour d’assises d'Ille et Vilaine à Rennes. Le jeune homme de 28 ans qui comparait porte beau : un complet marron neuf, col blanc immaculé, une élégante cravate, une carrure d'athlète et des traits réguliers .

Valentin Fontaine, garçon boucher natif de Noyal sous Bazouges est jugé pour l'assassinat de son épouse devant Dieu, Eugénie Anger , 20 ans, le 26 mai de la même année, au numéro 14 de la rue du Général Marguerite à Rennes. Trois coups de revolver en pleine tête qui font s'écrouler la jeune femme,à peine relevée de ses couches, près du berceau où reposait leur petite fille âgée de 15 jours. Valentin retourne l'arme contre lui mais de constitution robuste, il échappe à la mort.

La presse régionale et hexagonale ne tarit pas de formules et de comparaisons sur ce fait divers hors normes. L'auteur des coups de feu est qualifié de « Roméo », de « Don Juan de village » par les uns mais aussi de « Roméo des abattoirs », de « bellâtre machiavélique », « comédien de l'amour », « séducteur de bas étage », « coureur de dot » etc. par les autres...

Pour le quotidien populaire à grand tirage de l'époque, «Le Petit Journal », le verdict à venir marque l'épilogue de ce qui est « Un fantastique et tragique roman d'amour » qui « … à travers mille péripéties conduisait ces deux héros de l'amour, l'un à la mort et l'autre au crime ». D'un point de vue littéraire on pense à des amours impossibles comme ceux de « Roméo et Juliette », ou encore « Héloïse et Abélard ». Vingt ans après le procès un chroniqueur compare l'accusé à Julien Sorel (« Le Rouge et le noir » de Stendhal) ou encore à Werther (« Les souffrances du jeune Werther »de Goethe).

L'histoire de Valentin et Eugénie était elle un roman d'amour avec épilogue tragique ou une machiavélique machination conduisant au meurtre de l'aimée ? De nos jours un tel récit ferait l'objet d'un film ou d'une série. D'ailleurs Valentin Fontaine tenant un journal personnel a sollicité un avocat et un professeur de lettres afin de romancer ses "aventures" pour certainement en tirer de substantiels bénéfices.

Nous sommes en 1928 en pleines "Années Folles".

Le crime de Valentin : avoir aimé et tué Eugénie qu'il avait épousé religieusement ...après avoir contracté mariage civil avec une autre femme! Mais avant d'entrer dans les arcanes de cette affaire romanesque, il nous faut évoquer le lourd passé familial de Valentin à qui le chroniqueur du journal « Ce soir » du 29 décembre 1946 attribue cette phrase du personnage Poil de Carotte (de Jules Renard, 1894) : « Tout le monde ne peut pas être orphelin »...

.png)

.png)

L'enfance marquée de Valentin

Si l'affaire qui nous occupe fut souvent qualifiée de « romanesque » par la presse, c'est le qualificatif de « sordide » qui prévaut pour évoquer l'enfance de Valentin Fontaine.

En effet, les violentes frasques de ses parents et sa grand-mère alimentaient la chronique locale et judiciaire en ce début de 20e siècle, jusqu'au drame ultime de 1910.

La mère de Valentin,Marie Courtois naît le 16 mars 1873 à la Glérazière en Cuguen, de Jean Courtois, cultivateur et Anne Dorin. Elle épouse le 15 décembre 1894 Valentin Fontaine, né le 17 juin 1868 au village d'Ardennes à Cuguen, fils de François Fontaine, cultivateur et de Jeanne Clolus. Ils s'installent en tant que cultivateurs au village du Montay à Noyal sous Bazouges. Les époux donneront naissance à 5 enfants de 1895 à 1899 dont aucun ne survivra. Ils ont par la suite trois autres enfants : Valentin (né à Noyal sous Bazouges en 1900), Marie (née à Cuguen en 1901) et Jeanne (née à Cuguen en 1903).

Le couple s'installe avec leur garçon à la Glérazière en Cuguen en 1900/1901, lieu de naissance de Marie et de leur deux dernières filles. La grand-mère maternelle de Valentin, Anne Dorin, est veuve depuis 1899 suite au décès de son mari atteint d'une hémorragie cérébrale en plein champ.

En 1902 Marie est inculpée pour avoir frappé à la figure le 21 septembre sa propre mère âgée de 59 ans. Elle est acquittée par le tribunal correctionnel de Saint-Malo. Le 18 mai 1910 , ivre, elle menace son mari avec un revolver. La belle mère intervient dans la querelle et frappe son gendre à la tête à coup de sabots... Le mari réussit à désarmer sa femme avec l'aide d'un voisin. Un mois auparavant son épouse lui avait déjà tiré dessus … Au tribunal Marie accuse son mari de l'avoir abandonnée à plusieurs reprises avec ses trois enfants et de l'avoir blessée avec un couteau. Quant à la belle mère elle nie avoir frappé son gendre. Elles écopent de 16 francs d’amende chacune avec sursis... Le 8 juin 1910 voit l’épilogue de cette odyssée familiale marquée par la violence : lors d'une énième scène de ménage,Valentin père riposte à l'agressivité de sa femme en la frappant à plusieurs reprises avec une barre en bois. Elle s'écroule sans vie.

Le procès révélera l’emprise tyrannique de la mère et de la fille sur le passif Valentin. Le maire de l'époque dira que Valentin était l'esclave de sa femme... allant se réfugier chez sa mère à chaque épisode de tension .. Après avoir retenu le motif de légitime défense et les deux tentatives de meurtre sur sa personne, l'accusé est acquitté en août 1910. Tel est le contexte dans lequel a évolué le jeune Valentin Fontaine et ses deux sœurs …

Son certificat d'études obtenu après quelques années de pensionnat à Dol, le jeune Valentin quitte le domicile familial et devient garçon boucher à Cuguen. Il donne satisfaction à ses employeurs. Doté d'un physique avantageux il multiplie les conquêtes dont on découvrira au procès qu'il consignait ses aventures dans un carnet...

Le début de l'aventure

En 1923, âgé de 23 ans, il fait la connaissance d'Eugénie Anger qui en avait … 15 ! Elle est la fille de Jean-Marie Anger et de Marie Eugénie Defféiz mariés à Cuguen le 12 juin 1906. Suite à cette union Eugénie naît le 6 août 1907 mais sa mère décède en 1914 . Le père n'ayant pas le loisir de s'occuper de l'éducation de sa fille la place dans un pensionnat rennais . Un jeudi après-midi, c'est à l'occasion d'une visite à sa fille, accompagné de Valentin Fontaine et l'une de ses sœurs avec lesquels le père Anger était parent que l’idylle se noue et qu'un projet de mariage est conçu.

Le père d'Eugénie est un riche propriétaire cultivateur du village de la Villate à Cuguen. Celui-ci voit d'un mauvais œil cette relation entre sa fille et ce bellâtre de Valentin : il rêve d'un meilleur parti qu'un garçon boucher de surcroît issu d'une famille qui défraya la chronique dans la commune et la région : fils d'une mère qui essaya de tuer son mari et d'un père qui passa aux assises de Rennes en 1910 où il fut acquitté après avoir tué sa femme … Il n'était pas non plus indifférent à la réputation de Valentin, beau parleur et séducteur, véritable caricature du coq de village … probablement plus amoureux de la fortune que de la personne d' Eugénie…

Afin de déjouer les plans des deux tourtereaux, le père décide de placer sa fille en pension à Chartres (Eure et Loir) où elle est à la fois élève et aide servante à la cuisine. Ne manquant pas de ressources, Valentin réussit à trouver un travail dans la boucherie chargée de livrer la viande à la pension ! Quelquefois il assure lui même la livraison , glissant des mots doux entre les morceaux de viande ! L’idylle se poursuit au loin donc mais le père Anger demeure intraitable: il ne veut pas de Valentin comme gendre.

Le stratagème de Valentin

.png)

Pour donner le change au père de sa dulcinée et surtout l'amadouer, Valentin épouse civilement le 28 mai 1927 à Combourg, Cécile LORRE (1903-1991) , fille d'un pépiniériste . Valentin avait pris soin d'alerter Eugénie qu'il s’agissait d'un stratagème en vue de préparer leur bonheur futur…

Il était convenu entre les époux que le mariage religieux se déroulerait peu de temps après dans la commune de Ciboure dans l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques où la famille Lorre possède une résidence . Marié au regard de la loi et parti au loin dans le sud-ouest de la France, Valentin ne représentait plus un embarras pour le père d'Eugénie qui finit par baisser la garde et faire revenir sa fille au domicile paternel à Cuguen.

Un jour le père Anger voit arriver chez lui une femme que sa fille Eugénie reconnaît comme une amie de pension. Elle propose à la jeune demoiselle une promenade en automobile à laquelle le père donne son consentement. Cette femme cachée derrière des lunettes noires n'est autre que la toute récente Mme Fontaine née Cécile Lorre et complice de l'entreprise machiavélique de Valentin qui se poursuit par un voyage jusqu'à Ciboure en compagnie des deux femmes…

.png)

Peu de temps auparavant, à la mi-juin 1927, Valentin s'était rendu à Ciboure pour rencontrer le curé et émettre son désir de se marier religieusement avec Cécile Lorre. Les documents de l'union civile étant en règle, le prêtre reçoit l'aval de l’évêché de Bayonne consulté par ses soins pour officier le 28 juin. Seulement c'est Eugénie Anger qui porte la robe de mariée (achetée la veille par Cécile Lorre ...) et convole religieusement avec Valentin... Étrangement Cécile Lorre se présente dans l'après-midi pour indiquer au prêtre qu'il y a eu substitution de personne. L'homme d'église croit avoir affaire à une déséquilibrée mais ses dires sont confirmés quelques heures plus tard par les « époux »... Valentin Fontaine était en quelque sorte bigame, marié devant la loi avec Cécile Lorre et devant Dieu avec Eugénie Fontaine...

Dès lors les faux époux quittent le Midi pour Paris, la région centre et enfin Versailles où ils sont retrouvés par la police en septembre 1927. Valentin est appréhendé sous l'inculpation d'enlèvement de mineure (à cette époque la minorité cessait à 21 ans) et incarcéré à la prison de Saint-Malo. Il bénéficiera par la suite d'un non-lieu, la jeune femme ayant soutenu qu'elle était consentante. Eugénie est ramenée à Cuguen chez son père. Elle est enceinte …

Le drame de la rue Marguerite

Le 18 janvier 1928, enceinte, Eugénie est envoyée par son père à Rennes chez une sage femme, Mme veuve Simon, qui vivait avec la famille de son fils -employé aux chemins de fer de l’État- ainsi qu’une bonne. Le père Anger raconte le « roman d'amour » vécu par sa fille et donne ses recommandations : aucun des protagonistes de l'affaire ne doit approcher sa fille.

Il contraint Eugénie à adresser un courrier à Fontaine lui précisant qu'elle élèverait seule l'enfant à naître, signifiant par là même la rupture... Sorti de prison peu de temps après, Valentin ne tarde pas à retrouver la trace de sa « femme » et s'installe rue Tronjolly, non loin de la retraite rennaise d'Eugénie, 14 rue du Général Marguerite. Bientôt on le vit errer sous les fenêtres où loge la mère de son futur enfant. Mais les Simon ne peuvent rien faire car tourner autour d'une maison n'est pas un délit … Eugénie accouche d'une fille prénommée Edwige, le 11 mai 1928. Le lendemain la sage-femme porte l'enfant jusqu'à l'église des Sacré-cœurs pour la faire ondoyer. Elle est accostée par un homme qui lui demande de pouvoir embrasser son enfant. C'était Valentin Fontaine.

Deux jours plus tard, profitant de l'absence de Mme Simon, il réussit à tromper la surveillance de la bonne et à approcher Eugénie avec laquelle il a une conversation qui n'eut pas l’heur de le satisfaire. Il revient à la charge deux jours plus tard et, après maintes supplications auprès de la veuve Simon, obtient la possibilité d'une entrevue avec Eugénie.

Le 26 mai, vers 10h , Valentin fracture la porte ouvrant sur le jardin, entre dans la maison, repousse la bonne, projette violemment la fille aînée du fils Simon,pénètre dans la cuisine, s'engage dans le vestibule et entre dans la chambre du rez-de-chaussée où sont alitées Eugénie et Edwige. Les témoins entendent le bruit de la clé dans la serrure. Le drame est imminent. La bonne et la jeune fille, prénommée Gabrielle, tambourinent à la porte à coups de pied d'autant plus que retentissent les cris d'Eugénie appelant « Au secours ! Au secours ! Il va me tuer ! ». Trois détonations éclatent puis … une quatrième. Un râle, une plainte étouffée et puis … le silence.

On retrouve Eugénie effondrée sur une chaise, la tête ensanglantée. Malgré les efforts d'un médecin voisin, la jeune femme décède une demie heure après le drame. Près d'elle gît Fontaine qui vient de se tirer une balle dans la bouche. Au vu de son état désespéré, la presse annonce avec empressement la mort du jeune garçon boucher. Grièvement blessé, il est conduit à l’hôtel Dieu. Le mercredi 30 mai au matin, au milieu d'une nombreuse assistance, sont célébrées les obsèques d’Eugénie à l'église des Sacrés Cœurs à Rennes avant sont transport et son inhumation au cimetière de Cuguen l'après-midi même.

Un homme diminué

.png) L'état de Valentin qui paraissait au début désespéré, s'améliore nettement. La balle tirée dans la bouche a traversé le palais et l 'hémisphère gauche du cerveau pour se loger dans le pariétal gauche sous le cuir chevelu. Il en résulte la perte de l’œil gauche et une paralysie de la main droite. Les médecins estiment Valentin être en état de subir les interrogatoires de la justice.

L'état de Valentin qui paraissait au début désespéré, s'améliore nettement. La balle tirée dans la bouche a traversé le palais et l 'hémisphère gauche du cerveau pour se loger dans le pariétal gauche sous le cuir chevelu. Il en résulte la perte de l’œil gauche et une paralysie de la main droite. Les médecins estiment Valentin être en état de subir les interrogatoires de la justice.

Valentin sort le 7 juillet 1928 de l’hôpital pour être incarcéré à la maison d'arrêt de Rennes. Le 11 juillet il comparait pour la première fois devant le juge d'instruction M. Donnio au Palais de Justice, rue Salomon-de-Brosse. L'homme qui paraît devant le juge n'est plus le jeune garçon vigoureux à la mine altière rendu célèbre par son épopée romanesque. Un journaliste évoque une loque humaine traînée par les gendarmes, menottes aux poignets avec un visage bouffi, un œil gauche tuméfié et fermé et un bras droit paralysé pendant le long du corps. A 28 ans, Valentin a l'air d'un vieillard...

L’après-midi est éprouvante pour le jeune homme qui peine à se remémorer les faits et tout autant à les exprimer. Il parvient toutefois à indiquer au juge qu'il avait acheté l'arme du crime, un revolver, le matin même du 26 mai. Il était décidé à tuer Eugénie et à retourner l'arme contre lui, ne pouvant « vivre sans elle ».

De L'instruction au procès

Au fil de l'instruction, Valentin paraît retrouver sa robustesse. Aux dires des journalistes,le jeune homme n'est plus le garçon vieilli et courbé au lendemain de sa sortie de l’Hôtel Dieu mais « le beau et solide gaillard qui aimait parader autour des femmes » (Ouest-Éclair du 7 septembre 1928, p.4). Même sa paralysie du bras droit semble dissipée.

Lors de la matinée du 6 septembre 1928 son épouse légitime, Cécile Lorre est entendue par le juge Donio. Puis arrive l'heure de la confrontation. Apercevant Valentin la jeune femme défaille et c'est le juge d’instruction qui l'amène à son cabinet en la soutenant. Confrontation de courte durée à propos de laquelle Cécile, malgré son émotion, éprouve le besoin de s'épancher auprès de la presse afin d'attester son rôle de victime et non de complice dans cette sordide affaire. Et de relater que Valentin la chercha en mariage et s'affirma comme un être aimant, délicat et prévenant à son égard jusqu'à leur union civile à Combourg en mai 1927.

Seulement l'époux ne tarde pas à révéler son stratagème et à se comporter violemment avec Cécile qui n'ose pas contrecarrer son projet d'endormir la méfiance du père Anger et d'enlever sa fille Eugénie. Cédant aux menaces de son mari , elle se rend en juin 1927 à Cuguen, se faisant passer pour une amie de pension et part en promenade avec la demoiselle Anger. Le père ne revoit pas sa fille à 17 heures, heure dite du retour. Le lendemain elle est sur la côte basque,à Ciboure et peu de temps après épouse religieusement Valentin sous le nom et avec les papiers de Cécile, ce que ne tarde pas à dénoncer,peu après , la vraie Mme Fontaine au curé de la paroisse... On connaît la suite sauf que peu de monde se laisse convaincre par sa version .Entre temps, Cécile demande le divorce...

On se bouscule aux Assises d'Ille et Vilaine en ce 12 novembre 1928 pour l'ouverture du procès de cette affaire hors normes présidée par le président Marinier. Valentin qui comparait pour l'assassinat d'Eugénie Anger est représenté par l'avocat maître Jacques Gonnon du barreau de Rennes. Le père d'Eugénie se porte partie civile au nom de sa petite fille. Neuf témoins sont attendus à la barre dont la toute récente épouse divorcée, Cécile Lorre.

Quelle va être la teneur des débats ? Cécile Lorre va t'-elle convaincre le tribunal qu'elle n'est pour rien dans ce « roman tragique » ? Valentin va t'-il sauver sa tête ?

Le procès

.png) Tout l'enjeu de ce procès consiste à convaincre les douze jurés des propos tenus par Valentin au juge d'instruction. Celui-ci prétend être allé avec l'intention de parler avec Eugénie et voir sa fille en ce funeste matin ensoleillé du 26 mai 1928. Le mère de son enfant lui aurait déclaré qu'ils ne pouvaient plus se voir. Valentin lui rappela la promesse qu'ils s'étaient faite : vivre ou mourir ensemble. Eugénie acquiesça, l'amoureux tira et retourna l'arme contre lui. Sauf que deux témoins de la scène, la bonne et la petite fille de la veuve Simon déclarent qu'entre l'entrée de Fontaine dans la chambre et les coups de feu il ne s'était guère écoulé que 3 ou 4 secondes... Un temps plutôt court pour engager une conversation avec son « amoureuse »... Si son intention n'était pas de tuer Eugénie, pourquoi avoir acheté un revolver rue Lebastard quelques minutes avant ? En plus de l'arme, il fut trouvé en possession d'un rasoir...

Tout l'enjeu de ce procès consiste à convaincre les douze jurés des propos tenus par Valentin au juge d'instruction. Celui-ci prétend être allé avec l'intention de parler avec Eugénie et voir sa fille en ce funeste matin ensoleillé du 26 mai 1928. Le mère de son enfant lui aurait déclaré qu'ils ne pouvaient plus se voir. Valentin lui rappela la promesse qu'ils s'étaient faite : vivre ou mourir ensemble. Eugénie acquiesça, l'amoureux tira et retourna l'arme contre lui. Sauf que deux témoins de la scène, la bonne et la petite fille de la veuve Simon déclarent qu'entre l'entrée de Fontaine dans la chambre et les coups de feu il ne s'était guère écoulé que 3 ou 4 secondes... Un temps plutôt court pour engager une conversation avec son « amoureuse »... Si son intention n'était pas de tuer Eugénie, pourquoi avoir acheté un revolver rue Lebastard quelques minutes avant ? En plus de l'arme, il fut trouvé en possession d'un rasoir...

Une « vieille taupe » !

La salle du tribunal est bondée en cette matinée du 12 novembre 1928. Après la lecture de l'acte d'accusation, le président Marinier rappelle à l'accusé qu'il a toujours donné satisfaction dans l'exercice de sa profession de garçon boucher. Il évoque aussi les malheurs de sa famille notamment son père victime d'une épouse alcoolique et acariâtre qu'il finira par tuer et être acquitté à l'issue de son procès. Bref,une lourde hérédité... Peu loquace, Valentin répond de façon évasive au président du tribunal. Ce qui dénote avec le caractère bavard et infatué de son journal dont il chercha à tirer bénéfice financièrement par le biais des droits d'auteur en proposant une collaboration littéraire, entre autres, avec Maître Perdriel Vaissière avocat au barreau de Rennes... On apprend même que le couple Fontaine/Anger s'était vu proposé de participer à un film narrant leur aventure ! Quant à son épouse devant la loi, Cécile Lorre, elle n'est, selon l'accusé, qu'une « grenouille » , « une vieille taupe » qu'il n'a jamais aimée…

Suit le défilé des témoins : le père d'Eugénie qui affirme que jamais il n'aurait donné son consentement à l'union de sa fille avec Fontaine du fait de ses antécédents familiaux. Du reste Fontaine n'a jamais demandé la main de sa fille que le père Anger aurait préféré donner « à un honnête ouvrier ». Puis vient le tour de Cécile Lorre qui se présente à la cour comme étudiante en esthétique. Le président s'étonne qu'elle ait éprouvé du plaisir à la lecture par Valentin des lettres enflammées d'Eugénie. La tout récente divorcée de Fontaine réitère ses propos tenus lors de l'instruction : elle est une victime des sévices de Fontaine qui l'aurait même menacée de la jeter par la fenêtre si elle n'obtempérait pas … Ce à quoi le président Marinier répond « Il n'aurait peut-être pas eu tort » ! Le lendemain c'est Mme Simon, la sage-femme chez qui résidait Eugénie, qui témoigne. Selon elle, la jeune femme avait bien l'intention de rompre avec Valentin.

Suit le défilé des témoins : le père d'Eugénie qui affirme que jamais il n'aurait donné son consentement à l'union de sa fille avec Fontaine du fait de ses antécédents familiaux. Du reste Fontaine n'a jamais demandé la main de sa fille que le père Anger aurait préféré donner « à un honnête ouvrier ». Puis vient le tour de Cécile Lorre qui se présente à la cour comme étudiante en esthétique. Le président s'étonne qu'elle ait éprouvé du plaisir à la lecture par Valentin des lettres enflammées d'Eugénie. La tout récente divorcée de Fontaine réitère ses propos tenus lors de l'instruction : elle est une victime des sévices de Fontaine qui l'aurait même menacée de la jeter par la fenêtre si elle n'obtempérait pas … Ce à quoi le président Marinier répond « Il n'aurait peut-être pas eu tort » ! Le lendemain c'est Mme Simon, la sage-femme chez qui résidait Eugénie, qui témoigne. Selon elle, la jeune femme avait bien l'intention de rompre avec Valentin.

Ensuite l'avocat de la partie civile, Maitre Le Douarec, fait le p rocès de Cécile Lorre qui échappe selon lui à la justice des hommes. L'ambiance devient houleuse et l'ex-madame Fontaine est contrainte de fuir sous les huées ! Il demande 1 franc de dommage et intérêt pour le père Anger et 50 000 francs pour la petite Edwige, fille d'Eugénie et Valentin.

Dans son réquisitoire l'avocat général pointe le machiavélisme et la cupidité de Valentin Fontaine amoureux non d'Eugénie mais de sa fortune. Il balaye également l'idée d'un pacte de suicide en relatant le contenu des lettres d'Eugénie se projetant dans l'avenir avec son enfant. Il demande une peine sévère.

Le verdict

Lourde tâche que celle de l'avocat de Fontaine, Maitre Gonnon. Il plaide le crime passionnel et brosse le portrait d'un amoureux passionné et sincère qui doit bénéficier d'un verdict de pardon.

Après une courte délibération le jury rend son verdict : la culpabilité du prévenu assortie de circonstances atténuantes. Valentin Fontaine, 28 ans, est condamné aux travaux forcés à perpétuité pour avoir tué Eugénie Anger, 20 ans. Une tempête de clameurs s'élève dans la salle du tribunal que le président de la cour d’assises fait évacuer par les gendarmes ; la sortie des jurés a du être protégée.

En octobre 1929, Fontaine et d'autres condamnés sont acheminés à Saint-Martin-de-Ré "l’antichambre des bagnes", l’unique dépôt de condamnés destinés aux colonies pénitentiaires de Guyane et de Nouvelle-Calédonie. Valentin meurt en 1931 au bagne de Cayenne à l'âge de 31 ans. Cécile Lorre, sa seule épouse devant la loi, décède en 1991 à l'âge de 87 ans à Ciboure (Pyrénées Atlantiques), là où Valentin et Eugénie s'étaient unis devant Dieu en 1927...

Comment à l'été 1930 une affaire de séquestration s’achève en parricide au printemps 1931 ?

Dans l'entre deux guerres Bonnemain est une commune du canton de Combourg peuplée d’environ 1400 âmes. Le territoire est administré depuis 1919 par François Marchand, un patron carrier d'une soixantaine d'années et comme dans le reste du canton, la majorité des actifs travaillent dans le secteur agricole (85 % à Bonnemain).On y cultive 2000 hectares de terres sur plus de 250 exploitations . Parmi celles-ci se trouve celle des époux Jouquand sise au village du Rocher Eslier à environ 200 mètres de la gare qui sera d'ailleurs en rénovation à partir d’août 1932.

Une famille laborieuse

Tous deux natifs de Bonnemain, c'est dans cette commune que convolent le 22 juillet 1899 Jean Marie Jouquand (1874-1931) et Marie Joseph Eude (1874-1947), cultivateurs âgés de 25 ans. Le père du marié est décédé en 1884 et sa mère, ménagère, habite à Combourg. Les parents de Marie-Joseph sont tous deux cultivateurs à la ferme du Plessis Château à Bonnemain. Simples ouvriers agricoles et travailleurs acharnés les jeunes mariés s'installent à la ferme du Rocher Eslier avant d'en sortir en 1915 pour s'établir à la ferme des Ullys (ou des Hulies) à Combourg. Munis d'une petite fortune les époux revinrent en 1929 au Rocher Eslier pour exploiter les 13 hectares du domaine dont pour l'essentiel ils sont devenus propriétaires. D'aucuns disent que cette aisance est autant due au travail acharné de la famille qu'à l'avarice tout aussi opiniâtre du père Jouquand...

En 1900 naît Jean-Marie puis suivront douze enfants, six filles et six garçons dont neuf sont encore vivants en 1930. Parmi eux se trouve Henri né le 8 janvier 1908 . Le pauvre garçon est faible d'esprit. Or en ce début d' été 1930 la campagne bonnemainésienne bruisse de chuchotements car depuis son passage au Conseil de Révision à Combourg au mois de mai le jeune homme de 22 ans n'a plus été aperçu...

.png)

Le calvaire d'un enfant

6h30. En ce matin estival du début août 1930 et en pleine saison de travaux agricoles les gendarmes de Combourg convergent vers la ferme familiale. En effet, quelques jours auparavant, un courrier anonyme adressé au Parquet de Saint-Malo alertait les autorités sur la « disparition » d'Henri. Après avoir tenté d'amadouer les gendarmes, le père de famille finit par conduire les représentants de l'ordre à une sorte de cabanon de deux mètres sur deux attenant au cellier de la ferme et solidement barré.

A l'ouverture de la baraque s'offrit aux gendarmes une scène de désolation : un bois de lit où, sur des débris de paille, gisait un pauvre hère squelettique. Le malheureux Henri était attaché par une longe qui sert à retenir les bestiaux dans les étables. Le jeune homme très affaibli est emmené dans une maison voisine pour être nourri et ausculté par un médecin. Prévenu des faits le procureur de la République de Saint-Malo décide de se rendre aussitôt sur les lieux accompagné d'un juge d'instruction.

Suspicion autour d'un autre enfant

.png)

Le 3 août 1930, Jean-Marie Jouquand est arrêté et conduit à la prison de la Victoire à Saint-Malo tandis que son fils Henri est dirigé en urgence vers l’hôpital du Rosais à Saint-Servan. L'affaire du « séquestré de Bonnemain » fait du bruit dans la région d'autant plus que se murmure que le décès l'année précédente d'une des sœurs pourrait apparaître, à l'aune des faits récents, comme très suspecte...

A ce stade les faits reprochés à Jean-Marie Jouquand sont suffisamment graves pour être jugés devant une cour d'assises. La justice doit trancher entre les déclarations contradictoires de l'accusé, celles des voisins et les constatations des gendarmes et des magistrats. Se pose également la question de la complicité des autres membres de la famille, dont la mère...

D'emblée le père Jouquand veut dissiper l'accusation pesant contre lui sur le sort sa fille. Selon L’Ouest-Éclair daté du 5 août il avait du empêcher Marie-Joseph , âgée de 27 ans, de sortir « pour qu'elle ne puisse courir après les gars »... L'édition du 9 août précise que l’année précédente le père Jouquand a fait ausculter deux fois sa fille malade par le docteur Carpentier de Combourg qui lui a prescrit un régime approprié et un usage limité de la bicyclette. Il se tourne vers un autre médecin de la localité, le docteur Quémar qui diagnostique l'appendicite. La jeune fille opérée dans une clinique rennaise décède deux jours plus tard en juin 1929. Il n'y aura pas de suites judiciaires.

« Une bouche inutile »

Reste le cas d' Henri. Le père de famille explique qu'étant incapable de travailler, son fils s'adonnait à la boisson lorsque la famille était aux champs d'où l'obligation de l'attacher faute de pouvoir le surveiller. De plus Henri a tenté de fuir à de multiples reprises ce qui justifiait qu'il soit attaché par la cheville puis retenu dans le cabanon pour l'empêcher de nuire mais aussi le protéger de lui-même. Le père nie d’ailleurs toute maltraitance si ce n'est des gifles et quelques coups de pied.Lors de l'instruction , des voisins ont rapporté des propos de l'agriculteur laissant à penser qu'il souhaitait se débarrasser de son fils devenu une bouche inutile. Ainsi il aurait déclaré à propos d'Henri « Tu ne veux donc pas crever ? » D'ailleurs le premier article du 4 août de l’Ouest-Éclair évoquant l'affaire titre « Un jeune homme de 22 ans qu'on voulait faire mourir parce que considéré comme bouche inutile » ( https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k658264t/f4.image.r=sequestration?rk=21459;2) .

Une proche voisine a déclaré qu'Henri était victime des siens y compris ses sœurs, qui allaient jusqu’à lui jeter des seaux d'eau dans la figure sans raison. Le conseil de révision du 17 mai 1930 à Combourg demeure semble -t'-il l’événement déclencheur du martyre du jeune Henri . Ayant été refusé, il aurait été maltraité par l'ensemble de la famille. Le système de défense du père paraît se confirmer car huit jours après son admission à l’hôpital du Rosais, à Saint-Malo, Henri devient fou et doit être isolé du reste des patients en raison de sa dangerosité.

Une instruction délicate

L’instruction s'avère compliquée du fait de l'état mental d'Henri qui reste mutique face aux questions du juge Boucley. Interrogé par ce même juge d'instruction à la mi-août 1930, Jouquand persiste dans son système de défense. Il est inculpé de coups et violence sur son fils, le chef de séquestration n’ayant pas été retenu car Henri a été vu libre dans la maison peu de temps avant l'intervention de la justice début août. Jean-Marie Jouquand comparait le vendredi 19 décembre 1930 devant tribunal correctionnel de Saint-Malo.

Détenu depuis août 1930 en dépit de demandes de mise en liberté par son avocat Mtre Le Plénier, Jean-Marie Jouquand comparait le 19 décembre 1930 au tribunal correctionnel de Saint-Malo. A la barre le médecin légiste rappelle le triste état d'Henri enfermé et enchaîné dans le noir, passant en trois mois d'un poids de 46 à 36 kg, preuve s'il en est, pour le juge, des privations alimentaires endurées par le jeune homme.

Pour sa défense, le père de famille prétend ne l'avoir enfermé que deux jours et deux nuits sans entraves. Ses blessures : sans doute dues à une écorchure liée à une pointe rouillée ou une fourche... Quant à la violence exercée, Jouquand reconnaît quelques gifles liées au comportement de son fils qui s'en allait de la ferme toutes les nuits. Son avocat plaide l'absence de sévices tels qu'ils ont été rapportés par des déposants. Au sujet de la maigreur d'Henri, celui-ci s'appuie sur la déclaration d'un médecin indiquant que l'état mental du fils Jouquand pouvait aller jusqu'à la négligence des besoins naturels les plus élémentaires. Il en veut pour preuve qu'Henri, interné à l'asile départemental des aliénés d'Ille-et-Vilaine c'est à dire l’hôpital Saint-Méen à Rennes (l’actuel centre hospitalier Guillaume Regnier. ) doit être maintenu en appétit par la variation de mets. L'avocat conclut que le seul tort du père Jouquand est de ne pas avoir confié son fils à un établissement spécialisé. Il demande donc une peine minime alors que le substitut insiste sur la matérialité des faits et réclame une peine exemplaire.

.jpg)

Le verdict

.png) Finalement Jouquand est reconnu coupable mais le Tribunal admet des circonstances atténuantes et le condamne à six mois de prison et 200 francs d'amende. Ayant été emprisonné depuis le début de l'affaire, au mois d'août 1930, Jean-Marie Jouquand sort de la maison de détention de Saint-Malo le 3 février 1931. Quant à Henri , il meurt le 31 août 1936 à l'âge de 28 ans.

Finalement Jouquand est reconnu coupable mais le Tribunal admet des circonstances atténuantes et le condamne à six mois de prison et 200 francs d'amende. Ayant été emprisonné depuis le début de l'affaire, au mois d'août 1930, Jean-Marie Jouquand sort de la maison de détention de Saint-Malo le 3 février 1931. Quant à Henri , il meurt le 31 août 1936 à l'âge de 28 ans.

La presse du moment insista lourdement sur la physionomie de cette famille « mal considérée ». Le père, travailleur infatigable, dur avec les siens, sorte de prototype du paysan d'antan « retranché du monde et n'ayant pour unique préoccupation que l'avarice ». Une épouse totalement dévouée à son mari et la dégénérescence plus ou moins prononcée des enfants sans doute liée à l'alcoolisme du père. Tels étaient,selon les journaliste de l'époque, les ressorts du drame qui affecta le malheureux Henri. Ce furent également ceux qu'ils invoquèrent deux mois après le retour du chef de famille à la ferme familiale du Rocher-Elier : le 5 avril 1931 un homme est retrouvé sur le bord de la route menant de Dol à Bonnemain, le bras droit ramené sur la tête avec un chapeau à ses côtés. Jean-Marie Jouquand vient d'être assassiné.

L'affaire dans l’affaire...

Cette fois-ci l'affaire dépasse le cadre régional du fait de sa gravité : il s'agit d'un parricide.

« LE PETIT PARISIEN », l'un des plus grands journaux de la IIIème république, titre en première page le 6 avril 1931 : « Un cultivateur breton tue son père à coups de bâton » . D'autre journaux nationaux (« LA CROIX », « LE JOURNAL », « LE MATIN ») et régionaux (« L'EXPRESS DU MIDI », « LA CHARENTE ») reprennent l'information. L'émoi est même perceptible dans les éditions européennes de la presse américaine. « THE CHICAGO TRIBUNE » du 7 avril 1931 titre en page 3 : « Farmer's body found : 3 sons held in slaying » soit « Découverte du corps d'un fermier : 3 fils écroués pour meurtre ». Le « HERALD TRIBUNE » évoque le fait divers parmi d'autres s'étant déroulé à Pâques 1931 (7 avril 1931/P.2)

.png)

Le cadavre de Jouquand est retrouvé tôt le matin entre cinq et six heures. Pour les commodités de l'enquête et surtout pour limiter les attroupements le corps est transporté non loin de là, près de la gare de Bonnemain, dans une maison pour les employés du chemin de fer.

Les premières constatations des gendarmes sont la présence d'une grosse plaie à la tempe droite qui, étrangement, n'a pas provoqué d'épanchement sanguin ; le veston et le gilet de la victime étaient relevés comme si on avait transporté le corps et enfin le visage du défunt avait été soigneusement lavé... Selon toute vraisemblance le crime a eu lieu ailleurs et le transport dépassait les capacités d'un seul individu.

Peu d'émotion...

.png) Devant le peu d'émotion des trois frères Jouquand face à la dépouille de leur père, ceux-ci se retrouvent en garde à vue à la maison de la Gare. Ils sont interrogés en fin de matinée mais leurs propos souffrent de nombreux points divergents. Après une heure d’interrogatoire François Jouquand, 26 ans , le deuxième fils de la victime, avoue être l'auteur d'un coup de gourdin qui a écourté la vie de son père. Seulement les gendarmes demeurent dubitatifs quant aux circonstances de l'acte et s'interrogent sur d'éventuelles complicités. L'autopsie réalisée le jour même révèle un acharnement incompatible avec l'administration d'un seul coup (entre autre la boite crânienne défoncée). Le Parquet de Saint-Malo qui s'est déplacé sur les lieux ordonne l'incarcération de François et dans un deuxième temps celle des deux autres frères à la prison de la Victoire de Saint-Malo, là même où leur père venait de séjourner six mois... Restent à élucider les circonstances du drame.

Devant le peu d'émotion des trois frères Jouquand face à la dépouille de leur père, ceux-ci se retrouvent en garde à vue à la maison de la Gare. Ils sont interrogés en fin de matinée mais leurs propos souffrent de nombreux points divergents. Après une heure d’interrogatoire François Jouquand, 26 ans , le deuxième fils de la victime, avoue être l'auteur d'un coup de gourdin qui a écourté la vie de son père. Seulement les gendarmes demeurent dubitatifs quant aux circonstances de l'acte et s'interrogent sur d'éventuelles complicités. L'autopsie réalisée le jour même révèle un acharnement incompatible avec l'administration d'un seul coup (entre autre la boite crânienne défoncée). Le Parquet de Saint-Malo qui s'est déplacé sur les lieux ordonne l'incarcération de François et dans un deuxième temps celle des deux autres frères à la prison de la Victoire de Saint-Malo, là même où leur père venait de séjourner six mois... Restent à élucider les circonstances du drame.

Les causes du drame

A première vue il semble bien que le ressort de ce drame soit l'argent. Les journaux brossent le portrait de cette famille où labeur et argent mais aussi, selon la presse, l'avarice, étaient des valeurs cardinales. Travailler dur pour économiser et acheter des terres, des maisons, telles étaient les motivations du couple Jouquand. Mais à quel prix ! Les témoignages décrivent le père Jouquand comme brutal et tyrannique avec ses enfants. Ne venait-il pas de passer six mois en prison pour avoir maltraité Henri ? Autant dire que la famille n'était pas très renommée ...

Seulement la détention d'une demi-année du père Jouquand se traduit par des pertes économiques qui soucient l'agriculteur. Alors quand ses deux fils François et Eugène, qui devaient bientôt effectuer leur période de réserve, lui demandent de l'argent de poche pour améliorer leur ordinaire, la vie au Rocher-Eslier devient de plus en plus infernale avec de violentes altercations entre le patriarche et ses garçons.

C'est à l'issue de l'une d'elle que Jouquand trouve la mort. Dans la soirée du samedi 4 avril 1931, il se rend sur une parcelle de terre nommée Les Longrais pour se rendre compte des travaux agricoles effectués et éventuellement ramasser des outils laissés sur place. Il invite son fils François à le rejoindre. C'est en plein champ qu'une dispute éclate entre le jeune homme de 26 ans et son père. Celui-ci frappe son fils qui tombe à terre. François se relève, et lui assène un coup de branche d'un cerisier que l'on venait d'abattre. De retour à la ferme François raconte à ses frères Eugène et Aristide les circonstances du drame.

Un crime maquillé

Prenant fait et cause pour leur aîné ils décident de maquiller le crime en accident. D'où l'idée de transporter le corps à travers champs et talus jusqu’à la route de la Gare pour faire croire à un accident de la circulation. A ce stade de l'enquête les trois frères sont emprisonnés à la prison de la Victoire à Saint-Malo. Tous trois risquent la Cour d'Assises et le ou les auteurs du parricide la peine capitale.. Une faible assistance accompagne Jean-Marie Jouquand dans sa dernière demeure au cimetière de Bonnemain le mercredi 8 avril 1931.

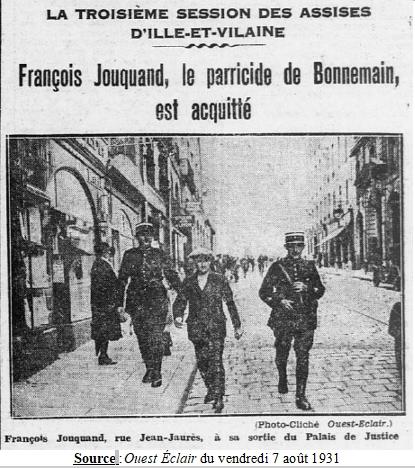

L'enquête révèle , notamment après l'interrogatoire du reste de la fratrie, que les deux frères de François n'avaient pas pris part au meurtre de leur père et sont donc remis en liberté provisoire en mai. A l’été 1931 s'ouvre à Rennes lors de la troisième session des assises d'Ille et Vilaine le procès du « parricide de Bonnemain » comme le surnomme la presse du moment.

Le procès

En ce début d’août 1931 François Jouquand comparait seul pour le meurtre de son père aux assises d'Ille et Vilaine à Rennes.Lors de son interrogatoire l'accusé évoque la vie à la ferme, la dureté de son père. Le tribunal et les témoins dévoilent les bons côtés de l'accusé : bien considéré,sérieux, travailleur acharné et de bonne moralité. Des propos qui tranchent avec la déclaration du gendarme Charpentier de la brigade de Combourg qui dépeint le père Jouquand comme dur, bourru et surtout violent. La veuve Jouquand enfonce le clou en déclarant que son mari était violent envers elle et ses enfants et que le foyer vivait dans un climat de disputes récurrentes.

Menacé par son père avec un couteau

Bousculé par le président du tribunal sur sa passivité au regard des conditions d'existence lamentables infligées par son père à son frère Henri, François ne trouve rien d'autre à répondre qu'il n'était pas l'auteur des sévices et qu'avec son père il y avait rien à dire… Sur les événements de la soirée du 4 avril 1931 François indique avoir été injurié et menacé d'un couteau par son père. Des doutes sont émis sur le nombre de coups infligés au père de l'accusé mais celui-ci maintient la version d'un coup de branche de cerisier unique et fatal, balayant la thèse d'un possible acharnement. François parle d'un ton bas et résigné et éclate plusieurs fois en sanglots au cours de l'audience.

Circonstances atténuantes

Les deux frères,Eugène et Aristide un temps considérés comme complices ne sont pas plus loquaces que leur frère quant à savoir lequel des trois a décidé de maquiller le meurtre en accident.

Si Maitre Miniac, l'avocat général, martèle le caractère inexcusable du crime de parricide dont est accusé François Jouquand, il n'en affaiblit pas moins la portée en considérant que la faute est entourée de circonstances qui permettent de l'atténuer . Il brosse un portait au vitriol du père Jouquand : obsédé par les économies, l'achat de terres, faisant de ses enfants de véritables instruments au service de ses ambitions de propriétaire et cherchant à faire disparaître celui qui ne peut, faute de capacités, participer à ce grand œuvre. Et l'avocat général de rappeler les déclarations de Jouquand à propos d'Henri le fils qu'il séquestrait: « Le faire soigner à l’hôpital ça coûtait trop cher » ou encore « Il serait bien mieux crevé que vivant ». Mais, lance Maitre Miniac en s'adressant aux jurés, ces tares méritaient elles pour autant de tuer le patriarche ?

La guillotine ou la prison

En fait la question porte sur l'intention ou non de François de donner la mort.La réponse à cette interrogation scellera le sort de l'accusé : la guillotine ou la prison...L'avocat général incite les jurés, en cas de doute, à ne pas considérer l’intentionnalité ce qui requalifierait l'accusation en coup sur ascendant ayant entraîné la mort punissable d'un minimum de cinq années de réclusion . Peine qui pourrait être réduite si les jurés accordent à l'accusé les circonstances atténuantes.

En fait la question porte sur l'intention ou non de François de donner la mort.La réponse à cette interrogation scellera le sort de l'accusé : la guillotine ou la prison...L'avocat général incite les jurés, en cas de doute, à ne pas considérer l’intentionnalité ce qui requalifierait l'accusation en coup sur ascendant ayant entraîné la mort punissable d'un minimum de cinq années de réclusion . Peine qui pourrait être réduite si les jurés accordent à l'accusé les circonstances atténuantes.

Pour l'avocat de la défense, Maitre Gasnier-Duparc, l'objectif est de convaincre les jurés du caractère non intentionnel de la mort de Jean-Marie Jouquand. Après avoir relaté l'enfer de la vie que faisait mener le père de famille au Rocher-Eslier jusqu'à la séquestration d'Henri l'année précédente, le défenseur précise que François prit la direction de la ferme et que les enfants allèrent voir leur père incarcéré à la prison de la Victoire à Saint-Malo sans que cela ne change en rien son attitude une fois revenu à la ferme. Il ajoute que dès le début François a déclaré regretter son acte, un acte lié à un geste d’emportement après provocation. Au regard de ces considérations, il demande l'acquittement.

Plaidoirie remarquable qui convainc les jurés : François Jouquand est acquitté et évite ainsi la guillotine et la prison...